2025.09.01

木材の用語木材の規格寸法と特殊な呼び方

木材の規格寸法と言って、まず思いつくのが

JAS(日本農林規格)

製材(製材とは素材(丸太・原木)を鋸挽きした木材製品で、「挽き材」ともいわれます)の日本農林規格(JAS)は1991年に大幅に改訂され、2002年に小改訂されました。

現行のものは2007年に制定されたものです。

大きく、

・造作用製材(針葉樹)

・構造用製材(針葉樹)

・下地用製材(針葉樹)

・広葉樹製材

・耳付材(上記「構造用製材」以外のうち)

・たいこ材(上記「構造用製材のうち)

・まくら木用(上記「下地用製材」、「広葉樹製材」のうち)

に区分されています。

製材以外にも

・枠組壁工法構造用製材(いわゆるツーバイ材)

・集成材

・直交集成材(いわゆるCLT)

などのJASがあります。

等級や含水率などの規定がありますが、ここでは寸法や形状的なものの呼び方について。

そして主に「構造用製材」と「下地用製材」について書いていきます。

■■■JASでの呼び名■■■

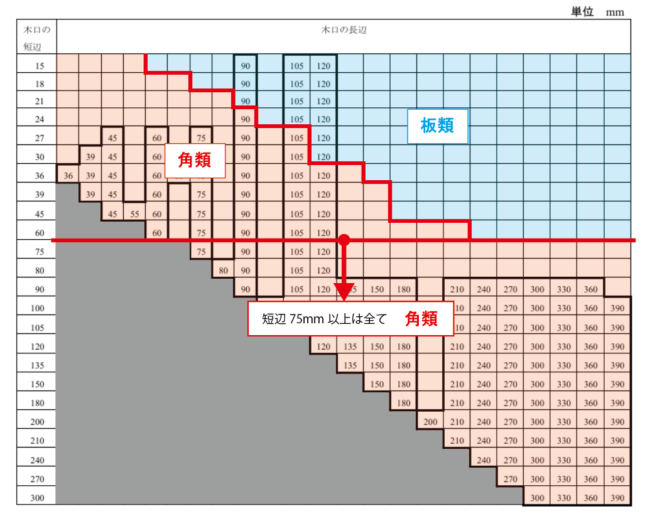

■板類(いたるい)

木口の短辺が75mm未満で、かつ、木口の長辺が木口の短辺の4倍以上のもの

■角類(かくるい)

木口の短辺が75mm以上のもの、及び木口の短辺が75mm未満で、かつ、木口の長辺が木口の短辺の4倍未満のもの

■円柱類(構造用製材に限る)

木口の形状が円形であって、直径が長さ方向に一定であるもの

■■■旧JASでの呼び名■■■

また、旧JAS(平成8年度に廃止された「製材の日本農林規格」)に規定されていた板類(厚さが7.5cm 未満で幅が厚さの4倍以上のもの)、ひき割類(厚さが7.5cm 未満で幅が厚さの4倍未満のもの)、ひき角類(厚さおよび幅が7.5cm 以上のもの)などは、まだしばらくの間使われると思われますので、以下に説明します

■正角(しょうかく)

ひき角類のうち横断面が正方形のもの

■平角(ひらかく)

ひき角類のうち横断面が長方形のもの

■正割(しょうわり)

ひき割類のうち横断面が正方形のもの

■平割(ひらわり)

ひき割類のうち横断面が長方形のもの

■板(いた)

板類のうち厚さ3cm未満、巾12cm以上のもの

■小幅板(こはばいた)

板類のうち厚さ3cm未満、巾12cm未満のもの

■斜面板(しゃめんばん)

板類のうち巾6cm以上で横断面が台形状のもの

■厚板(あついた)

板類のうち厚さ3cm以上のもの

■■■材木屋での特殊な呼び名■■■

ここまで、上のものはJASで使われる呼び方です。でも材木屋来て「105ミリの角類くれ」とか「厚さ30ミリの板類くれ」なんて言う人はいません。標準寸法とかもJASに載っていますが、一般的に流通しているサイズはこんなに多くありません。下には材木屋で使われていて、しかも判りにくい言葉をピックアップします

■小割(こわり)

ひき割のうち廻り縁、竿縁などたる木以下の小断面製材品の総称。杉30x21mm、杉30x24mm、赤松30x20mmなど

■半割(はんわり)・二つ割(ふたつわり)

ひき割やひき角を1/2の厚さに鋸挽きした製材品のこと。90x45mm、60x30mmの材。人によって72x33mmや65x33mmなどもこう呼ぶ

■三つ割(みつわり)

ひき割やひき角を1/3の厚さに鋸挽きした製材品のこと。90x30mmの材。105x30mmの材を何故かこう呼ぶ人もいる

■■■寸法による呼び名■■■

ここまでは、おおまかな形状についての呼び名でしたが、下には具体的な寸法を言うときに使う判りにくい言葉をあげます

■一二三(いんにっさん、いんにいっさん)

本来は1寸2分×1寸3分(36x39mm)のサイズだが、40x30mmの材のこと。諸説あるが、36mmの注文に対して30mmの薄い材でごまかして売っていた材木屋習慣の名残という説も

■一五一三(いんごいっさん)、一三一五(いちさんいんご)

本来は1寸5分x1寸3分(45x39mm)のサイズだが、45x36mmの材のこと

■一五角(いんごかく)

1寸5分x1寸5分(45x45mm)の角材

■二五角(にごかく)

2寸5分x2寸5分(75x75mm)の角材

■三五(さんご)

3寸5分(105mm)のこと。「三五の柱」といえば105mm角で3mの柱用の木材、「三五の間柱」といえば105mm巾で3mの間柱用の木材(厚みは30mmが一般的)をいう

■尺角(しゃっかく)

1尺x1尺(300x300mm)の角材

■二三(にぶさん)

2分3厘 (7mm)厚の薄板

■丈三(じょうさん)

本来は1丈(=10尺)+3尺で3939mmのことだが、長さが4mの材のことをいう

いまだに尺貫法での呼び方が多いので、「三寸角」とか「八分板」という言葉は良く使います。

1尺=約300mm、1寸=約30mm、1分=約3mmで換算すれば良いので、暗算すればそれぞれ「90mmの角材」とか「24mmの板材」となるので、それはまだ判りやすいかと思います。

■■■建築で使う部位による呼び名■■■

最後に、建築で使う部位の名前でも木材を呼ぶことが多いので、一覧を挙げておきます

・野地板(のじいた)

屋根材の下地材のことです。 垂木(たるき)の上に張ります。野地板の上に防水シートなどを敷き、その上に瓦やストレートなどを葺きます。野地板(野地合板)には主に構造用合板で、9ミリあるいは12ミリの厚さを使用します。古くは杉のバラ板が使われ、サイズは幅約90mm~120mmx厚さ9mm~15mmで、小幅板や荒野地、杉坂と表現されることもあります

・垂木(たるき)

屋根の野地板を支えるために斜めに取り付けられる部材のことです。455mm間隔や303mm間隔で入れます

米栂 KD 一等 4m 90x45mmや、60x45mm、45x45mmなどが使われます

※人により40x30mmの材を「タルキ」と呼びます。実際には、細すぎて垂木として使えないと思います

・棟木(むなぎ)

屋根の一番高い位置に桁などと平行にある部材です。棟木を取り付けることを上棟(じょうとう)や棟上げ(むねあげ)といいます

・母屋(もや)

小屋組(こやぐみ)(=屋根を支える骨組)の一部です。屋根の最も高いところにある棟木と軒桁との間に平行にある材で、垂木を支える部材のことです。小屋梁の上に約910mm間隔で小屋束を立てその上に上げられます。

米栂 KD 一等 4m 90x90mmや、105x105mmなどが使われます

・桁(けた)

柱の上に横にしてのせる部材(横架材)のうち、垂木を受けている部材のことです。最上階の外周部にある桁は「軒桁(のきげた)」と呼びます。梁と似ていますが、一般的に建物の長辺方向を桁、短辺方向を梁と呼びます

米松 KD 一等(巾105mm(120mmもあり)長さ、厚さは様々)などが使われます

・梁(はり)

柱の上に横にしてのせる部材(横架材)で、上部の荷重を柱に伝えるための部材です。小屋組を受ける梁を「小屋梁(こやはり)」、床自体の荷重と、床の上に載る家具や人の荷重を受ける梁を「床梁(ゆかばり)」と呼びます

米松 KD 一等(巾105mm(120mmもあり)長さ、厚さは様々)などで桁と同じです

・胴差し(どうさし)

木造軸組み工法(在来工法)の2階の床の高さで、建物の周りにある横架材のことです。通し柱の胴体に横から刺さる形から胴差しと呼ばれます。

米松 KD 一等(巾105mm(120mmもあり)長さ、厚さは様々)などが使われます

・通し柱(とおしばしら)

木造軸組工法(在来工法)などで使用され、1階から2階まで継ぎ目なく通した柱のことです

WW EW(集成) 6m 105x105mm(120x120mmもあり)などが使われます

・柱(はしら)・管柱(くだばしら)

木造建築で、胴差しや桁、梁などで中断された柱のことです

WW EW(集成) 3m 105x105mm(120x120mmもあり)などが使われます

・間柱(まばしら)

柱と柱の間に立てられる細い柱のことで、石膏ボードなどの壁材を取り付けるための下地材です。通常の柱の断面が正方形なのに対して、間柱の断面は長方形をしています。

WW KD 一等 3m 105x30mm(5入り1束)(柱が120mm角の場合120x30mm)などが使われます。またマンション等では、WW KD 一等 3m 90x30mmや、72x33mm、60x30mmなどが使われます

・筋交い・筋違い(すじかい)

柱と土台・梁(はり)などで囲まれた四角形のなかに、斜めに取り付ける部材です。地震や風圧などによる横揺れに抵抗するための補強部材です

WW KD 一等 4m 90x45mmや、米栂 KD 一等 4m 90x45mmなどが使われます

・まぐさ

窓(サッシ)やドアを取り付けるために、開口部の上部に付けられる下地材です

・窓台(まどだい)

窓(サッシ)やドアを取り付けるために、開口部の下部に付けられる下地材です

・床下地板(ゆかしたじいた)

フローリングや畳の下地とするために、根太の上に敷き込む合板や杉板のことです。また構造材を組み立てる際の足場になります

・根太(ねだ)

床をはるための下地となる部材です。根太は大引きや梁の上に直交方向に張られ、一般的に45x45mmより大きい部材です。近年は根太レス工法といって厚合板(厚さ24mm程度)を大引や梁の上に直接のせ、根太は無いことが多いです

WW KD 一等 4m 105x45mmなどが使われます

・土台(どだい)

基礎の上に水平に固定される角材のことです。地面からの湿気に耐えられるように、比較的水に強いとされるヒノキ、ヒバ、栗、あるいは、防腐・防蟻(ぼうぎ)処理された木材を使うことが一般的です。土台は、基礎と、建物の骨組みをつなぐ役割があり、アンカーボルトによって固定されます

米栂 防腐 4m 105x105mm(120x120mmもあり)

・大引き(おおびき)

1階の床組の部材で、根太を支え、大引きの端は土台に止められています。大引きは床束と束石に支えられ、一般的には910mm間隔で取り付けられます

米栂 KD 一等 4m 90x90mmや、105x105mmなどが使われます

・瓦桟(かわらさん)

瓦を屋根に掛けるための材料です。瓦桟木は高さ15mm以上、幅21mm以上と規定されているそうで、一般的には高さ15mm、幅30mmのものが多く使用されています。ただ地域によって18×15mm、18×18mm、21×15mm、24×18mmなど寸法は様々です。一般に多く使われているのはスギ、その他にヒノキ、ベイマツなども使われます

・貫(ぬき)

一般的には、真壁(しんかべ)で柱の中間に穴をあけ柱と直角に通すものをいいます。貫は、位置によって呼び名が違い、根がらみ貫(床下)、胴貫(窓、出八り口部)、内法貫(窓、出入り口や鴨居上)、天井のわきに使う天井貫などがあります

杉 特一 3.65m 90x15mmや90x13mm、90x18mmなどが使われます

・胴縁(どうぶち)

主に外壁材の下地として使われます。樹種は主にスギですが、ヒノキやベイマツなどもあります

杉 特一 3.65m 45x15mmや45x13mm、45x18mmなどが使われます

・加工胴縁(かこうどうぶち)・厚胴縁(あつどうぶち)

主に40x20mmの材です。プレナーがかかっていて寸法誤差が少なく、用途は様々です

赤松 KD 一等 4m・3m 40x20mmなどが使われます

・荒床板(あらゆかいた)

荒床板は、和室の畳を敷くための下地材です。床下からの湿気を防ぐ役割もします。通常は、厚さ12mmから15mmのものを使用します

・野縁(のぶち)

天井板などを張るための下地となる細長い角材のことです。木造住宅では主に角材が使われますが、最近ではアルミや軽量鉄骨など金属製の野縁も使われることがあります

赤松 KD 一等 4m 40x30mm、米栂 KD 一等 4m 45x36mmなどが使われます

・破風板(はふいた、はふういた)

屋根の妻側(建物の側面で、屋根が三角形になっている部分)に取り付けられる板状の部材です。鼻隠しと違い破風板は雨樋が付かない屋根の先端部分を指します

杉 特一 3.65m 巾240mm、210mm、180mm 厚さ24mm、21mmなどが使われます

・鼻隠し(はなかくし)

屋根の軒先に取り付けられる板状の部材で、屋根の垂木(たるき)の先端部分を隠す役割があります。破風板と違い鼻隠しは雨樋が付く部分を指します

杉 特一 3.65m 巾240mm、210mm、180mm 厚さ24mm、21mmなどが使われます

・矢板(やいた)

土工事の土留めに使う板です。炭坑やトンネル工事の坑内で土止め用の松板の端部を矢のように鋭く尖らせて、土の中へ打ち込む作業を行っていたことから、矢板と呼ばれたそうです

杉 乱巾(色々な巾が入り混じったもの)で1000mm巾(長さは1.5m、2m、3mなど)(厚みは27mm、30mm、35mm、40mm、50mmなど)が使われます

・足場板(あしばいた)

足場板とは、名前のとおり、足場を支えるための板です。高所作業等を行う際に職人さんがその上に乗るためのものです

杉 4m 240x35mm(厚みは28mm、30mm、33mm、36mmなど)が使われます

・バタ角(ばたかく)

角材の角に丸みがあるもので、これは丸太からできるだけ多くの本数を取り出すため、丸太の外側を含んで製材されるためです。本数が多く採れるため、価格が安くなります。安価なためさまざまなものに利用され、重量物を地面に置く場合の補助木や、フォークリフトで持ち上げる場合の隙間の確保のための補助材、トラックの荷台、建設現場ではコンクリート打設時に型枠が歪まないよう押さえるためなどに使用されます。バタ角(端太角)と呼ばれているのは、丸太の端から取り出したことを指しています

杉 バタ角 4m 90x90mmなどが使われます

・桟木(さんぎ)

桟木とは、コンクリート打設工事の際に、コンクリートを流し込む枠をつくるための補強材として使用するモノです。通常はベニヤ板に打ち付けます

エゾ松 サンギ 3.65m 48x24mm(10入り1束)などが使われます

・杭丸太(くいまるた)

ひとくちに杭丸太と言っても、樹種・長さ・太さ・先付けや皮むき加工のあるなしなどさまざまです。大きく2つに分けるとカラ松と杉があり、土木では松を使うことがほとんどです。杉は柵杭や造園用支柱に用いられます

・杭(くい)・測量杭(そくりょうぐい)

遣り方(やりかた)用の木材です。盛土や切土の、法面、石積み、ブロック積みの斜面等の施工、また構造物では、高さ・方向・柱位置・勾配などを示すために設置して正しい位置を示す定規の役目をする仮設物として使います

・キャンバー

属に言う楔(クサビ)のことです。切り梁と腹起こしの間の僅かな隙間を埋めて調整し、落下や崩壊を防止する大切な役目をします

・仮筋違(かりすじかい)

仮筋違とは、建ててすぐ骨組みの段階で、正規の場所でなく一時的に入れる筋違で、これにより垂直をしっかりとたもったり、仮に倒れないようにしたりするための斜めの材をいいます

WW KD 一等 4m 105x27mmなどが使われます

(建築基準法施行令で筋違は「引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材」とあるので90x15mmの貫を流用しても良いと思われます)

秋川